走进陕西,漫步关中,徜徉村落,对话乡民,你会发现:八百里秦川腹地,自秦国故都、商鞅变法的古栎阳,现今的航空城阎良到三原,自蒲城到富平,山东庄星罗棋布,比比皆是。其村民操山东方言,袭齐鲁之风,置身其中,他乡做故乡,执手话沧桑,探秘之志,寻根之情,不禁油然而生。出西安古城,入关中环线,你会到达渭北最大的山东村—谭家。谭家村有四千余山东移民聚居,历来以保持有完整独特的移民文化而受到世人瞩目。以一部《叶落长安》引起关注的西安青年作家吴文莉,最新推出的长篇力作《叶落大地》,更是以谭家村为背景,以史诗性的描述,客观反映了山东人在陕西的创业生存历史。

谭家村人过清明,习俗明显与当地人迥异。在大多数国人眼中,清明节的活动,无非是踏踏青,扫扫墓,祭奠一下先人或先烈而已。而在众多山东移民,特别是谭家村人心中,清明节却远不止此,而是个盛大的节日。

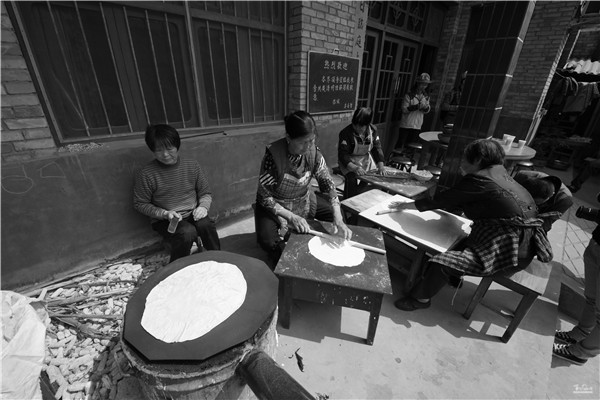

制作单饼

中国人过节讲究吃,每个节日都有代表性的食物,比如春节的饺子,正月十五的元宵,端午的粽子,中秋的月饼,就连不起眼的腊八,也会有腊八粥这道美食,而独独清明缺少众皆认同的节日食谱,要不是近年来清明节法定放假,恐其节日色彩已经淡化。但是,谭家村人的清明节却一直是与单饼卷鸡蛋这道美食联系在一起的,来陕逾百年而不变,就像除夕的年夜饭,约定俗成,万家同风。

谭家村人祖上多来自山东高密、昌邑。单饼,是老家的叫法,他们的高密老乡莫言在其小说里多有提及,但现在阎良周边的人们却称其为“山东大饼”,此说实际上明显有误。当然,由于人所共知的原因,除了不喜被称为大哥而独崇二哥外,性格豪爽的山东人,用物行事命名时多冠以“大”字,什么大块吃肉,大碗喝酒,山东大葱、山东大蒜、进而山东大嫚、山东大汉,故此饼被人想当然的称之为“山东大饼”了。真正的山东大饼类似于陕西的油锅盔,清明节吃的单饼,正确叫法是“手工擀饼”,但在渭北,山东大饼的叫法已然风靡,我们姑且从之,毕竟这是在关中,其应属移民文化的变异吧。

应该说明的是:之所以称此手工擀饼为单饼,是因为山东还有双层的合饼,三层的三页饼等繁多种类。单饼不是人所熟知的煎饼。煎饼多是玉米面和糊摊制而成,而单饼是细麦面和面,擀成薄饼后烙制而得。制作单饼有很多讲究,比如每张饼要擀七十二下,谓之“下下增筋道”,烙时要三翻九次变换角度,这叫“次次添清香”。传统的单饼个较大,直径一尺有余,烙时要用专用的鏊子,翻饼有木制的特用饼杖。烧火取材以碾后的麦秸为最佳,麦秸火均匀而不毒。现在不用麦草了,但炉火还是要讲究面积尽量扩展得足够大,以使受热均匀。烙成后的单饼薄如蝉翼,软如锦绸,薄而不焦,软而不裂,刚柔相济,入口筋香。这些工艺上的讲究,凸显了独特的山东移民饮食文化。

诱人的饼卷菜

单饼(现称山东大饼)的原始正宗吃法是卷鸡蛋。吃的人必须参与一道制作工序,这是陕西的羊肉泡和山东单饼的独有魅力。吃羊肉泡时顾客在掰馍中品尝历史积淀,而吃山东单饼则要自己剥煮熟的鸡蛋。鸡蛋待剥前,如果蛋皮是自己磕破则未免俗了,这里讲究的是吃擀饼前要碰鸡蛋。和自己家人碰固然也可,但孩子们更喜欢带了煮熟的鸡蛋,到左邻右舍寻找对手,邻家的孩子欣然应约,取出自家的鸡蛋与之相碰。饶有趣味的交战过后,碰破了别人的自然洋洋得意,但失败者也不会垂头丧气,毕竟最终都要碰破吃掉。我想,这是唯一的一个无论输赢皆是胜利者的游戏吧。之所以会有这样的游戏,大概与早年人们不易吃到擀饼卷鸡蛋大有关系,这样的活动延长了享受美食的时间,也平添几分乐趣。鸡蛋剥好后,用饼揉碎摊匀,洒盐末(更讲究的是洒芝麻盐)后卷起,即可食用。鸡蛋的清香与单饼的麦香交融,那是令你品尝一次永久不忘的滋味。烙饼结束后,将山东大酱(山东特有的豆制调味品,在此理直气壮地称大酱应无异议了吧)切片放置于鏊子上,利用余热烙至焦黄,山东人称这种加工方法为“炵”。炵酱时酱香满街可闻,以其佐饼而食是另一种美味。

我小的时候,吃擀饼卷鸡蛋时还杂以智力竞答。当你刚在板凳上坐定,摊开一张单饼准备卷而食之的时候,老人们即以现场情境为模本出题了:“板凳鏊子三十三,一百根腿朝天。”在这里,三十三是板凳鏊子的总数,孩子们应具备的常识是:板凳四根腿,而鏊子却是三足鼎立,那么,当其合计有一百根腿时,板凳鏊子各有若干呢?答出来者,自然大受嘉奖,令人高看。那时候,人们读书不多,文化水平不高,边吃饼边琢磨答案,往往饼尽而题未答出,只得乐滋滋地挨老人笑骂一声“饭桶”。好的题目,会被人津津乐道好长时间。现今的孩子学了代数,知道是简单的二元一次方程,求解竟易如反掌,这些题目遂慢慢失去了让人着魔的魅力。

吃单饼必夹葱

相传清乾隆年间郑板桥治理潍坊,曾设朝天锅,顾客围锅而坐,待汤沸肉烂,即以手擀单饼卷肉浇汤食之,无不叫好。今人以此饼卷大葱,卷烧肉,卷各式菜品,饼不压菜味,菜不夺饼清香,饼味尽显,菜味依旧,相得益彰。以饼待客,可奢可俭,可荤可素,不卑不亢,可谓“浓妆淡抹总相宜”。

自上世纪九十年代起,清明节吃单饼卷鸡蛋的风俗,开始向周边辐射,陕西当地人及城里人开始喜欢上这一食品。村子里有在外工作的,每逢清明前后总是约了本单位的人来家品尝大饼,时间长了,关系好的索性来要,村民也擀了饼送朋友和亲戚。年复一年,在口口相传的赞誉声中,擀饼送到了西安,送到了宝鸡,送到了兰州,还送到了北京。如今,谭家村的众多餐馆,家家都经营这一独特风味食品,来品尝这一美味的却以陕西当地人居多。吃擀饼也不再限于清明节,而是一年四季随时皆可享用。在民间,离清明节还有十多天就开始有人张罗着合伙烙擀饼,三家一群,五个一帮,哪家也得烙几十成百张,往往要连擀好几天才能如众所愿。

打秋千是谭家村人过清明的另一重头大戏。早年,一过二月二,差不多家家户户院子里,就都挂上了秋千,清明将近时,村子里的空场上,都会支起高过屋顶的秋千架,有的年份还会支起靠人推动的旋转秋千。即就是公社化时期, “抓革命,促生产”最紧张的日子里,每逢过清明,生产队也会冒天下之大不韪,顶住压力,在“春耕大忙”的日子里放假一天。这时候,不分男女老少,玩过碰鸡蛋,吃过单饼之后,尽皆蜂拥而出,围在秋千架旁,争先恐后的上场。打秋千是个没有门坎的运动,大家踊跃参加,展示自己的绝活。即兴的表演往往精彩纷呈,有单人的,有双人的,有站立的,有坐着的,有的故意在打秋千时,做出很多惊险动作,以博得众人尖叫为快。然而,得到叫好声最多的却总是那些飞得最高的勇士,打秋千的能手可以荡到与秋千架的横梁相平,这不仅需要力量和技术,更需要胆气。

秋千架上,最引人注目的还是花枝招展的女人。山东人常说:“女人的清明,男人的年”。清明节是上天赋予女人们展示自己的绝妙节日,清明节理所当然是属于女人的。女人们早早就开始准备了,掰着指头数着盼着这一天的到来,仿佛在等待一年才能见到一次的意中人。那个朝思暮想的日子终于来到了,这一天,无论闺女少妇,小孩老人,都会穿上自己最新最好的衣服,带着自己最娇最美的笑容走上街头,她们勾肩搭背,结伙成群,到处有欢声笑语,到处是人声鼎沸。这一天百无禁忌,无拘无束,秋千架上,更多见女人们的英姿,她们高傲地蝶飞凤舞般展现自己柔媚而强健的风采!打秋千时,常会有人赖在架板上不愿下来,村民称这样的人为“秋千幖子”,但是遇到女人们要打秋千时叫他让位,“幖子”们却会乖乖听话,从善如流。女人中荡得好的,照常可以蹬到平梁。而清明节这天打秋千的,六七十岁、七八十岁的老头老太太,也绝不鲜见。

至于祭祖,山东移民风俗是在清明的前一天进行的,这天是寒食节,介子推被焚遇难之日春祭,此乃古之习俗,今人将寒食应做的事移至清明,混淆了两个节日的意义,以文化及传统的角度而论,我总觉得不妥。谭家村人却雷打不动地遵循古风,亘古不变地坚持寒食节下午上坟扫墓,称为“添土”。顾名思义,这天人们皆带上铁锨等工具,前去把先人的墓葬整旧如新,培土增高,以求世代兴旺。而清明节当天要做的,则是专心演奏春日快乐三部曲,其内容想必你已知道,那就是碰鸡蛋、吃擀饼,打秋千了。

声明:本文系凯风网原创(综合)内容。转载或引用本内容请保留本网来源、作者及网址。