2016年2月,美国知名市场预测公司Markets&Markets发布最新研究报告指出,预计从2017年到2022年,全球反无人机市场规模,将以23.89%的年复合增长率发展,到2023年将达到11亿4千万美元。分析认为,亚太地区将是反无人机系统需求增长最快的地区(占全球市场的30%),而反无人机的产品市场将长期处于供不应求的状态。

美国波音公司的反无人机激光武器Silent Strike,荷兰空客集团的电子干扰反无人机系统,瑞典萨博的Giraffe AMB雷达系统,英国Blighter Surveillance Systems公司的AUDS综合系统以及洛克希德·马丁公司的卫星动能杀伤拦截器MHTK是受到广泛关注的几款产品。而采用电子技术手段,如干扰对抗、预警跟踪技术的反无人机相较于激光与传统武器进行对抗,具备易装备及价位低廉等优点,市场前景广泛。

反无人机技术体系框架

随着对未来战场反无人机作战意识的不断增强,反无人机作战任务不断加强,在作战需求牵引和技术发展推动双重作用影响下的反无人机技术体系已具备较坚实的理论和技术基础。

反无人机技术体系由探测跟踪和预警技术、毁伤技术、干扰技术、伪装欺骗技术4大部分组成,主要基于以下考虑:在实施反无人机作战时,首先要对无人机进行探测跟踪和预警,然后再根据战场实际情况,选择对无人机实施火力打击的硬毁伤或者是对其进行干扰失效的软毁伤。另外,还要采取积极主动的伪装防护方法和手段,降低对方无人机的侦察效率和效果。

这4大部分的技术,既有主动的反无人机技术手段,也有被动的伪装防护手段方法,主动与被动方式的反无人机技术的综合,使得反无人机作战效果整体最大、最优化。

探测跟踪和预警技术,主要包括地面目视侦察技术、雷达探测跟踪技术、空中预警技术和卫星侦察技术等,运用了这些技术的地面目视侦察装备、雷达、空中预警飞机和卫星组成地面-空中侦察网,对无人机实现探测跟踪和预警,为后续的反无人机作战行动提供信息情报支援。

反无人机

毁伤技术主要包括反无人机导弹技术、激光武器技术、微波武器技术、格斗型无人机技术和常规火力毁伤技术等,运用这些技术的反无人机武器装备组成地面-空中火力打击网,依据侦察情报系统提供的情报信息,采取适当措施,运用合理的战术战法,对无人机实时实施火力摧毁。

干扰技术主要包括光电对抗技术、控制信息干扰技术和数据链干扰技术等,运用这些技术的反无人机武器装备对无人机实施有效干扰,使无人机的自动驾驶与控制系统、通信系统、动力系统等失效,从而降低甚至丧失其主要作战功能。

伪装欺骗技术主要包括光学、热红、声学和电子伪装欺骗技术等,在反无人机作战过程中,通过对己方目标进行适当伪装,降低对方无人机的侦察监视效率和效果,从而降低无人机的作战效能。

反无人机系统分类

目前,各国反无人机技术主要有声波干扰、信号干扰、黑客技术、激光炮、“反无人机”无人机、夺取无线电控制等,特点和效果各有不同,但根据其使用的技术及压制形式总体上可以分为三大类。

干扰阻断类反无人机系统应用较为广泛的是向目标无人机发射定向的大功率干扰射频,切断无人机与遥控器之间的通讯,从而迫使无人机自行降落或者返航。而另一方面,由于绝大部分无人机的飞行控制均采用GPS卫星导航系统与惯性导航系统相结合的方式,因此,干扰阻断类反无人机系统也可以只干扰无人机的GPS信号接收机,导致无人机只能依靠基于陀螺仪的惯性导航系统,从而失去作业精度。另据报道,韩国科学技术高级研究院的研究人员利用声波可使陀螺仪发生共振并输出错误信息,从而扰乱无人机平稳飞行,这一发现开辟了又一个实施无人机干扰的新渠道。

无人机对电磁干扰十分敏感,电磁脉冲、高功率微波都能够使无防护的无人机电子元件暂时失效或导致半导体元件烧毁,可以让无人机航电计算机中的存储器丧失记忆能力,从而使无人机陷于瘫痪甚至坠机。因此,干扰阻断类反无人机系统在技术上较为容易实现,成本也相对较低。但随着技术的发展,无人机抗干扰能力也在针锋相对地增强,在更多时候,普通的干扰阻断顶多能让无人机作业失败,且对于被干扰后的无人机下一步将采取何等动作较难推断,难以达到防范预期。

美国俄亥俄州非营利开发机构“巴特尔”最近推出Drone Defender反无人机设备。Drone Defender外形酷似步枪,设备前端上部安装了一根白色的杆状天线。

Drone Defender反无人机设备

这种设备采用非破坏性技术,是首款能移动,精准、快速阻止可疑无人机靠近的专用设备。用户只需将其指向空中的无人机,扣下扳机,就可以将目标“击落”。该设备只对实时遥控型无人机或依靠GPS导航的无人机有效(如常见的四轴飞行器和六轴飞行器),打击范围约400米。

直接摧毁类反无人机系统较为典型的是美国波音公司研制的反无人机激光炮。通过激光炮的发射器和现成的万向架(可以让激光发射器和摄像头瞄准任何方向),使激光炮可以精确瞄准一架无人机任何部分,击落低速低空飞行的无人机,并且在发现无人机后几秒钟内即可将其击落。此外,美国还在研究以无人机反制无人机的方法,2011年,时任美国联合无人机系统卓越中心负责人的马奎尔上校提出建议,考虑研制“格斗”型无人机作为反无人机的重要手段。

对于直接摧毁类反无人机系统而言,反无人机激光防御系统成为了当前的热门代表。波音公司为美国陆军研制高能量激光移动演示武器(HELMD),一款10千瓦激光武器——使用定向能量束来摧毁空中的目标,击落了超过150个包括无人机、火箭弹等模拟敌方目标,而操作激光的花费仅是车上电动设备的费用和装甲车所用柴油燃料的费用。中国的“低空卫士”激光防御系统在最近的测试中,击落了无人机30多架次,击落率100%。与传统常规武器用动能或化学能(或两者兼有)摧毁目标不同,激光武器破坏或摧毁目标是通过对目标施加能量——以光速或接近光速运动的光子或粒子达到目的。无人机躲避攻击的能力在激光武器面前显著降低。高精度、低成本、发现即摧毁等优点使其倍受青睐。

无人机尾部被反无人机激光武器击中

2016年4月5号,洛克希德·马丁公司宣布完成微型动能杀伤拦截器(MHTK)在白沙靶场的阶段测试。MHTK是美国陆军“扩展区域防护和生存力项目”的重要组成部分,是美军未来的主要C-RAM(反火箭弹、炮弹和迫击炮弹任务)武器,它是一款袖珍拦截弹,可以使用洛克希德·马丁公司推出的多任务导弹发射器系统发射。根据洛克希德·马丁公司的介绍,MHTK采用半主动制导模式,依靠雷达捕捉来袭目标,火控系统指引导弹飞向目标直到导引头发现目标反射的回波。MHTK属于其“打击-毁伤”技术中的一种。

拦截弹全重仅2.2千克,长度仅为0.6米,完全采用碰撞方式来拦截敌方发射的火箭弹、炮弹和迫击炮弹。MHTK上没有爆破战斗部,因此能够将潜在的附带伤害降到最低,同时,也使得导弹的拦截近界有所降低。

对美军而言,MHTK很可能在未来为每一个士兵提供有效的C-RAM防护。洛克希德·马丁公司负责这一项目的哈尔·斯塔特表示:“现今的全球安全局势要求军方装备一款能够近距离保卫士兵和军民免受敌方火箭弹、炮弹和迫击炮弹威胁的武器。对这个项目而言,MHTK完成这一测试是一个里程碑式的成果,标志着这一设计走向成熟,我们期待利用测试获取的数据尽快将这款导弹推向实战。”

不过,部分美国媒体对MHTK项目的前景表示怀疑,2013年3月底,MHTK完成了首次制导试飞,当时洛克希德·马丁公司认为MHTK能够满足美军提出的实弹成本不超过16000美元/枚(2006年市值)的要求,但时至今日,MHTK的成本已经大幅度提升,这将极大地影响它的市场前景。

监测控制类反无人机系统无论是干扰阻断还是直接摧毁,都容易造成无人机的坠机并带来额外的影响。为了避免发生这种情况,人们希望借助阻截无人机使用的传输代码,进而控制无人机,甚至引导其返航。英国日前研发出了一种新的“反无人机防御系统(AUDS)”,它利用无人机本身的通信系统来对付无人机。AUDS系统启动后,通过对准无人机的定向天线向无人机发出无线电信号,以干扰无人机操作员发出的无线电信号并使之失效。当无人机接收到AUDS发出的信号时,它就会“僵住”,无法判断方向,从而“冻”在空中。尽管这离真正意义上的控制无人机还有很大的距离,但确实又迈进了一大步。伊朗曾捕获美国RQ-170型无人侦察机并打算仿造。可以看出,各国政府都对反控制无人机技术的巨大潜在价值充满了兴趣。

监测控制类反无人机系统对技术的要求最为复杂,因为它不仅要求要在不损伤无人机本身的前提下完成对无人机控制信号的阻断,还需要实现控制指令上的伪装欺骗。众所周知,无人机控制方式可以是操作员直接控制无人机,也可以是预编程序控制。随着技术的发展完善,很多无人机都同时具备了手动控制和程序控制功能,甚至可以做到手动控制与程序控制的实时切换。采用程序控制飞行的无人机不需要接收操作指令即可完成飞行和执行任务,并且处于此状态的无人机可以不接收解除程序飞行状态以外的其它控制指令。也就是说,采用干扰无人飞行器指挥与控制通信连路的AUDS“反无人机防御系统”若没有进一步的技术手段,就只能奈之若何了,所谓的控制信号阻断将变得毫无意义。

对于小型无人机而言,如果处于程序自主飞行状态的无人机关闭下行遥测数据链路,则在无线电监测上此时的无人机已接近于完全隐身,只剩下接收GPS数据或类似定位信息的漏洞。而要实现控制指令上的伪装欺骗,则意味着要知晓无人机的载波频率,并掌握其数据链路编码方式和加密手段等等,而这样的高技术难题不可能有所谓的“万能钥匙”,于是各国在不断致力于研究探索的同时并没有忘记使用间谍或是黑客这样的角色一起“攻坚”。

Giraffe AMB雷达

瑞典萨博公司拓展了“长颈鹿”AMB雷达能力,使其在常规模式下提供空中监视能力的同时,探测、分类和跟踪低空或低速飞行的小型无人机,并已验证了在复杂环境下同时应对6架无人机目标的能力。萨博公司于2015年4月向英国政府代表演示了近程和中程“长颈鹿”灵敏多波束雷达系统。该系统具有增强的“低慢小”目标探测跟踪能力,能发现超过100个雷达反射截面不小于0.001平方米的空中目标,将无人机从周围地面杂波中识别出来。该雷达可与多种类型的武器系统相连接,执行反无人机任务。

发展趋势

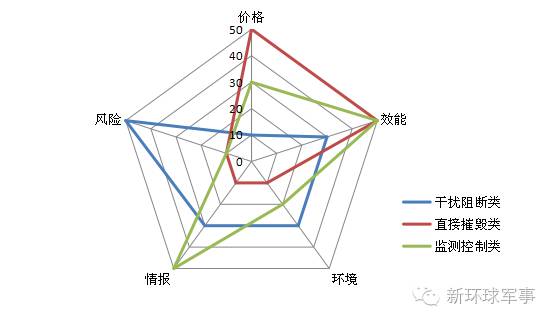

三类反无人机系统各有优势也各有不足,在实际应用中可以形成互补。

干扰阻断类反无人机系统采用电磁干扰手段,操作简单、价位低廉,便于携带,但对环境要求相对较高,在城市或居民密集区里使用显然不适宜。对于存在爆炸物等恐怖活动,产生风险的系数相对较高。

直接摧毁类反无人机系统多采用激光防御武器,明显侧重应用在军事领域,并有希望成为未来战争中的重要角色。其系统采用简单粗暴的方式摧毁目标,适用于苛刻干扰的环境,风险指数极低。但该类系统价格相对昂贵,重武器型打击方法显然不适合民用,此外由于直接打击会对打击目标造成永久性损毁,获取所需情报数据的概率也极大降低。

反无人机系统能力评估

监测控制类反无人机系统制造商如萨博、泰勒斯、以色列航宇和塞雷斯都是军工雷达行业里的垄断企业,结合电子侦测设备开发的综合型的反无人机系统使其在未来具有显著优势。具备机动性、对环境要求较低、可截获敌方情报的高效对抗系统无疑在军民两用领域都拥有广阔的发展潜力。

相信随着电子技术和反无人机系统的不断发展、成熟,假以时日,无人机的监测控制会像如今人们操作手机等设备一样简单。