一 、鱼皮服饰—赫哲族

乌苏里江畔的赫哲族现在只有4000多人,因为是渔猎部落,所以赫哲族的衣服和被褥多用鱼兽皮制成,冬天穿兽皮,夏天穿鱼皮。赫哲族的鱼皮衣服,多用胖头、鲟、大马哈等鱼皮制成。长衣居多,而且缝衣服的线也是鱼皮制成的。鱼皮线是将胖头鱼皮的鳞刮掉,涂抹上具有油性的狗鱼肝,使之保持柔软不干燥,然后将其叠好压平,切成细丝即可,十分柔滑。这种鱼皮服饰轻便、保暖、耐磨、防水抗湿,特别是在严寒的冬季不硬化,不会蒙上冰,是赫哲族人民智慧的结晶。

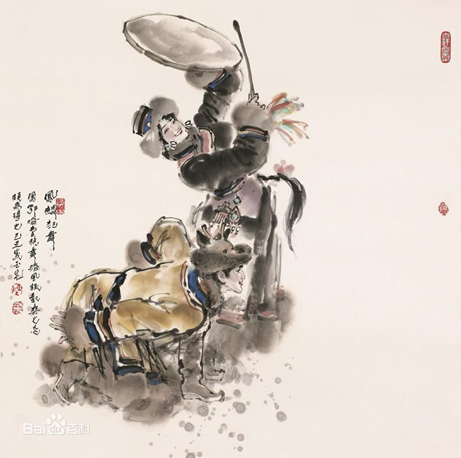

二、狍头皮帽—鄂伦春

鄂伦春族又号称驯鹿民族,在游牧时代,主要靠豢养麋鹿为生,吃穿住用都来自自然,服饰也充分显示了狩猎民族的特色。鄂伦春妇女加工的狍皮结实、柔软、轻便,狍皮衣鄂伦春语叫“苏恩”,多半保持狍皮的本色,用狍筋搓成细线缝制,形式多半为右偏襟长袍,身上装饰“弓剪形”、“鹿角形”、“云卷形”等图案,既美观又结实。鄂伦春族的狍头帽,戴上去很像一个狍子头,既生动又逼真,而且很保暖,精巧别致。

三、关东八大碗

关东“八大碗”是东北汤菜的代表作,源于满族食俗,是其祖先的游牧生活正是真实的写照。“八大碗”原料多以畜肉类,禽类为主,配以山珍和季节蔬菜,烹调技法多用炖、烩,以大锅烹制,汤菜结合,酥烂入味,咸鲜、酸辣、香醇特色突出。东北天寒地冻,游牧民族随身携带的就只有一口锅,所有的食材最常用的做法就是煮,这样既简便,又能在寒冷的野外获得最大的热量,充分体现了满族人正直豪放的气概。

四、甜甜的粘豆包

东北冬季漫长,物产匮乏,因此冬天粘豆包和冻梨是所有东北人童年记忆中的最美味的零食。粘豆包是东北人春节期间喜欢吃的一种粘食,用黄米面和小豆馅自制而成。粘豆包最早是供祖先用的祭品,也是出门打猎时的食物。后来,努尔哈赤带兵打仗时,粘豆包就成了冬天里的军粮。可以说,大清国的半壁江山里,有粘豆包的一份功劳。

六、坐井观天的地窨子

宋徽宗被囚五国城时,史书曾记载其“坐井观天”,史学界对此有过诸多解释,五国城就是哈尔滨依兰县。宋代时东北的建筑多为地窨子,这样取材方便,且半地下的室内在冬天保温相当出色,据此推断,宋徽宗的坐井观天,应该就是居住在当地的地窨子中。现在史学家虽对此纷争不断,但是由于宋朝亲贵的大量迁移,依兰的血统得以改善,现在的依兰盛产美女,恐怕宋代江南美女的基因依旧在流传。

七、木刻楞

东北森林覆盖率高,地处边境所以俄侨很多,因就地取材方便保暖性好,所以木刻楞房子迅速流行。木刻楞主要是用木头和手斧刻出来的,有楞有角,非常规范和整齐。修建木刻楞房的第一步是要打地基,地基都是石头的比较结实。第二步就是盖,把粗一点的木头放在最低层。一层一层地叠垒,第二层压第一层。修建木刻楞房一般情况下不用铁钉,通常都用木楔,先把木头钻个窟窿,再用木楔加固。建木刻楞的传统方法是要垫苔藓。苔藓垫在中间,好处在不透风。冬天有了苔藓压在底下,等于是水泥夹在隔缝里一样,不透风,冬天非常暖和,而夏天又非常凉快。

八、烟囱砌在北墙外

东北地处极寒,冬天全靠火炕取暖,合理的烟囱能最大提高燃烧率提供热能。将烟囱安装在山墙外,能延长烟火的走向,让柴草燃烧时的热量保存在火炕内。在东北房子多为坐北朝南,南开大窗易于采光,而北边就是山墙和烟囱,既抵挡了呼啸的北风,又有利于散烟,所以在东北,你找到了烟囱往往就找到了北。

九、运输货物靠爬犁

爬犁是东北冬天最为重要的交通工具,是每家冬季生产生活时刻不离的运输工具。孩子们冬天用小爬犁玩耍,运输零碎物品,而冬季开伐后,马拉爬犁是倒套子、运输木材的主要工具。黑龙江林密山多,冰雪期一般都在5个月以上,山川沟野之间的雪特别大,往往填没了“道眼”,这时只有马爬犁可以不分道路,只要有冰、有雪,便可在其上行走。过去马爬犁是冬季里的主要交通运输工具之一。

十、冬季出行踩雪橇

东北冬天的主要交通工具除了爬犁外,还有雪橇和滑雪板。爬犁主要是运输物资,而过去东北人冬季个人短途出行,更多的依靠的是雪橇。东北天寒地冻,道路光滑,走路很容易摔倒,但是要是踩上雪橇,就能平稳如飞般快速滑行。智取威虎山里的小分队,在一开场就是穿着白色的斗篷,踩着雪橇飞行在崇山峻岭间。老东北人不用这样麻烦,往往就是脚上绑好一长条竹坯,出门就走,孩子们觉得这样不过瘾,还会在竹条下加绑一条甚至更多的铁丝,以此来加速。而且东北人除了滑雪橇外,还可以滑雪板,也就是东北土话中的“单腿驴”,一块稍宽的竹板下面,绑上几排铁丝,就是时速极高的雪地飞舟。