为什么会有人相信邪教?国外的研究认为,邪教有助于形成和保持群体的凝聚力和向心力,促使参加者过于关注自我的感受,强化所谓的“自恋性”人格。而在国内对于邪教法轮功的相关研究也同样发现了法轮功痴迷人员身上的自恋倾向,但这些研究大多停留在理论探索的层次,只单一地从精神病理学观点或临床经验的描述对他们的自恋人格特征进行探索和论述,而对法轮功痴迷人员自恋人格特征的形成原因和影响因素缺乏相关的实证研究。鉴于此,本研究以国内郑涌和黄藜提出的显性、隐性自恋人格类型理论为基础,结合岳冬梅等人翻译和修订的家庭教养方式评价量表,具体探讨法轮功痴迷人员这一特殊群体的自恋人格特征与其家庭教养方式的关系。

一、研究方案

1、问题提出

一般来说,加入邪教能给人带来一种高人一等的体验,似乎自己从芸芸众生中超脱出来一样。这类自恋倾向在法轮功痴迷人员中具有相当的普遍性,具体表现为:排斥异己,喜欢打击和否定别人;自以为是,喜欢诱导、指教他人;自负傲慢,以愤怒应对批评,易激动;自我中心,极端利己,缺乏情感,具有剥夺性行为;自我评价过高,相信自己是完美无缺的,认为自己比其他的人都更为优越,坚信自己最终能够获得“圆满”并认为自己对“圆满”、“业力”、“德”有独特的体验。对此,我们不禁产生疑问,法轮功痴迷人员的这些自恋倾向是否属于一种自恋人格特征?与普通人群相比是否存在显著差异?这些差异形成的原因又是什么?

家庭教养方式是指父母在抚养、教育子女的过程中采取的手段和方法,是父母教养的态度、行为和非言语表达的集合。德国心理学家贝贝尔·瓦德茨基根据自己多年临床经验指出自恋障碍的起因绝大部分是由于不幸福的母子关系,表现为母亲缺乏对婴儿的爱和同情、或者溺爱保护。国内也有相关研究表明,父母消极的教养方式,如经常使用惩罚手段、过分的干涉和保护、经常拒绝否定等,对大学生自恋人格的形成有显著的影响。结合已有的对法轮功痴迷人员的研究来看,他们的家庭教养方式大多存在一些不科学的地方,如有些家庭表现出严格、消极、强硬与专制等这类较少情感温暖、较多拒绝的态度倾向,还有些家庭采取的是偏爱、溺爱,过分干涉和照顾等过度保护的做法。法轮功痴迷人员的家庭教养方式与全国常模相比是否存在差异?这些差异又会对他们的个性形成和心理发展产生怎样的影响?

针对以上两个问题,本研究拟通过自恋人格问卷和家庭教养方式评价量表,考察法轮功痴迷人员的自恋人格特征和家庭教养方式与普通人群的异同,并从中分析他们的家庭教养方式与其自恋特征和相应行为表现的相关程度,以探讨不同家庭教养方式对法轮功痴迷人员自恋人格特征形成的影响。

2、研究对象

研究组是来自福建省的25名法轮功痴迷人员,平均年龄为54.09,其中男性8人,女性17人;小学7人,中学10人,大专及以上8人。普通组来自福建省福州市几家的公司的普通员工,共24人,平均年龄为51.46,其中男性9人;女性15人;小学2人,中学8人,大专及以上14人。普通组的选取标准主要考虑性别、年龄、受教育程度等因素,经均衡性检验结果表明,两组被试之间具有较好的可比性。

3、研究工具

自恋人格问卷。该问卷用于测定个体的自恋人格类型,问卷包含20个题项的显性自恋人格分问卷和包含15个题项的隐性自恋人格分问卷;两个分问卷含有7个重复题项,问卷共包含28个题项。

家庭教养方式评价量表。该量表用于评价家庭中父母的教养态度和行为,量表主要包括11个因子:其中父亲量表包含6个因子:情感温暖理解(F1),惩罚严厉(F2),过分干涉(F3),偏爱被试(F4),拒绝否认(F5),过度保护(F6);母亲量表包含5个因子:情感温暖和理解(M1),过多干涉(M2),拒绝否认(M3),惩罚严厉(M4),偏爱被试(M5),量表共由66个题项构成。

二、研究结果与分析

调查完毕后,将回收的数据资料输入计算机,用SPSSforwindows13.0进行分析处理。

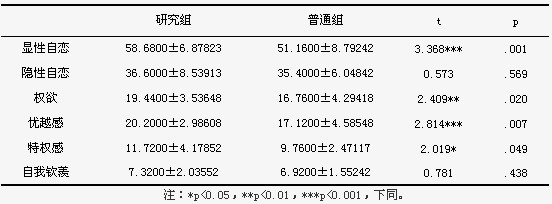

1、法轮功痴迷人员与普通人群的自恋人格问卷测量结果比较(表1)

由表1可知,法轮功痴迷人员在显性自恋分量表上的得分与普通组存在显著差异,P≤0.01;而在隐性自恋分量表上的得分与普通组并无显著差异(p>0.05)。另外,在显性自恋的四个因素中,法轮功痴迷人员在权欲、优越感和特权感这三个维度上的分值显著高于普通组(p<0.05),其中尤其是优越感维度上的差异达到极其显著的水平(p<0.01),而在自我钦羡维度上与普通组没有显著差异(P>0.05)。

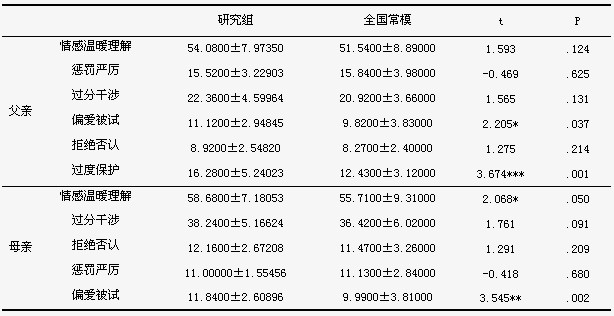

2、法轮功痴迷人员与全国常模的家庭教养方式评价量表测量结果比较(表2)

由表2可知,法轮功痴迷人员的家庭教养方式在父母惩罚严厉维度上分值低于全国常模,但差异并没有达到统计学意义上的显著水平(P>0.05);而在其他维度上的因子分均高于全国常模,其中父亲偏爱被试、过度保护和母亲情感温暖理解、偏爱被试四个维度上的因子分显著高于全国常模(p<0.05),尤其是在父亲的过度保护维度上和母亲偏爱被试维度上差异达到极其显著的水平(p<0.01)。

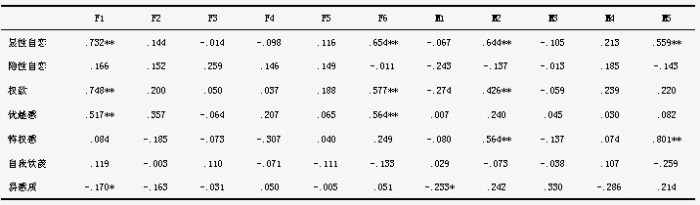

3、法轮功痴迷人员的自恋性人格特征与家庭教养方式的相关性分析(表3)

从表3可见,法轮功痴迷人员的家庭教养方式各因子与自恋人格存在一定的相关。父亲的温暖理解(F1)与显性自恋及显性自恋的权欲、优越感维度有非常显著的正相关(p<0.01),与隐性自恋的易感质维度有比较显著的负相关(p<0.05);父亲的过度保护(F6)与显性自恋及显性自恋的权欲、优越感维度有非常显著的正相关(p<0.01);母亲的温暖理解(M1)与隐性自恋的易感质维度有比较显著的负相关(p<0.05);母亲的过多干涉(M2)与显性自恋及权欲、特权感维度有非常显著的正相关(p<0.01);母亲的偏爱被试(M5)与显性自恋及特权感维度有非常显著的正相关(p<0.01)。

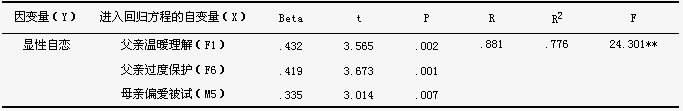

4、法轮功痴迷人员的自恋人格特征对家庭教养方式的多元逐步回归分析(表4)

为进一步确定哪些父母教养方式维度与法轮功痴迷人员的自恋人格关系密切,研究又以家庭教养方式的11个维度为自变量,分别以显性自恋和隐性自恋为因变量进行多元逐步回归分析,结果如表4所示:

表4结果表明只有父亲温暖理解、过度保护和母亲偏爱被试这三个因子进入显性自恋的回归方程,且Beta系数都达到了极显著的水平(P值均<0.01)。这表明父亲温暖理解、过度保护和母亲偏爱被试对法轮功痴迷人员的显性自恋人格具有比较明显的预测作用。

三、讨论与分析

1、法轮功痴迷人员的自恋类型与特点

对照很多法轮功痴迷人员的心理和行为特征来看,他们的显性自恋特征相比普通人而言表现得更为明显,而隐性自恋特征与普通人并无太大差异。显性自恋特征主要包括四个因素的特征:因素1是认为自己很优秀,自视甚高,自命不凡的“优越感”;因素2是喜欢诱导、指教、控制他人的“权欲”;因素3是自我中心,极端利己,冷漠无情,认为自己有资格、应该拥有很多的“特权感”;因素4是一种明显的自我羡慕和专注的“自我钦羡”。这四个因素中,法轮功痴迷人员在优越感、权欲和特权感这三个维度上分值较高,并在实际生活中具体表现为:

首先他们常常带有强烈的自我优越感和重要感,将信仰“真善忍”、“做好人”作为自己自我提升和欣赏的价值筹码,认为自己是“走在神路上的”超常人,甚至有的法轮功痴迷人员终日翱翔于这样神秘和虚幻的感觉中,并在这个过程中失去了自我,将自己等同于神的存在。比如为求“圆满”弑父杀妻案中的法轮功痴迷者傅怡彬,在其父母家中将父亲和妻子杀害,将其母砍成重伤,其后没有丝毫的悔意,还振振有辞地说这是帮助他们到达极乐世界的途径。

其次他们往往喜欢诱导、指教、控制和影响他人。比如大多法轮功痴迷人员都有这样一个行为倾向,就是自从修炼法轮功后,总是想方设法劝说周围的亲戚朋友们一起练习,认为自己觉得好的,别人也一定会觉得好,如果周围的人不能接受法轮功痴迷人员的指教,他们就倾向于对他人进行打击和否定。如笔者曾调查的一名法轮功痴迷人员杨某(杨桂花),将老伴多年的辛辛苦苦积攒的钱全用在了所谓的“法轮事业”上。事后面对老伴的质疑,她理直气壮地反驳道:“你们这些凡人能知道什么?一点觉悟都没有!自己没见识,甘愿当个被淘汰的人!”。

最后,他们当中的不少人缺乏正常的社会情感,将自己当作整个世界的中心,坚信自己对“圆满”、“业力”、“德”等有自己独特的体验,认为自己有资格、有能力获得最终的成功,如许多法轮功痴迷人员不顾家庭亲情,漠视社会友情,甚至有的还背弃对国家和民族的情感,一心一意投入到法轮功的修炼当中,在李洪志的竭力误导下,变成一个抛弃公德道义的极端利己主义者和薄情寡义的退化人。

2、法轮功痴迷人员的家庭教养方式特点

已有的研究表明,绝大多数心理存在问题的人,其原因都直接或间接地同家庭环境有关。其中不良的家庭教养方式,对个体的心理健康水平有显著影响,反之,良好的家庭教养方式对个体的人际关系和社会适应有积极的促进作用。从本次调查中发现,法轮功痴迷人员的家庭教养方式大多存在某些问题。与全国常模相比,法轮功痴迷人员的家庭教养方式中表现出更多的情感温暖理解、偏爱、溺爱、过分干涉和照顾这类过度保护的态度倾向,尤其是在父亲的过度保护和母亲的偏爱被试维度上存在明显的差异。这种家庭教养方式会阻碍个体独立性和社交能力的发展,容易使个体形成任意妄为、自我中心、依赖性强、行为具有攻击性而且对他人羡慕过分需求的个性心理特征。具有这些社会适应不良个性心理特征的个体一旦在现实生活中遭遇挫折,或是需求得不到满足时,为了克服内心的脆弱和无助,他们往往倾向于寻求外在力量的帮助,从而为法轮功的歪理邪说趁虚而入提供可乘之机。

3、法轮功痴迷人员的自恋性人格特征与家庭教养方式的关系

通过自恋人格对父母教养方式的相关分析和多元逐步回归分析发现:父亲的温暖理解和过度保护对法轮功痴迷人员显性自恋及其权欲、优越感维度有显著影响;而母亲的偏爱被试对法轮功痴迷人员显性自恋及其特权感维度有显著的影响。从以上结果可以看出,不同的家庭教养方式对法轮功痴迷人员的自恋人格形成有密切关系。

研究还发现,大部分法轮功痴迷人员都曾经历过一些重大负性生活事件,包括身体上的、工作中的、人际交往方面的以及家庭生活等方面的重大变故,这些应激事件是导致他们开始习练法轮功的重要心理契机。然而,生活中没有人是一帆风顺的,为什么有些人容易受到法轮功歪理邪说的蛊惑,并在其中逐渐变得孤傲清高或自命不凡?这与他们的家庭教养方式有很大的关系。具体来看,父亲的温暖理解和过度保护能够增强个体的自尊心,使他们在情感上得到满足,有利于自我认同感的形成,但相对的也会放大个体的自我价值感,带来过分自信、爱出风头、不顾后果、行为具有攻击性等行为。同时,母亲的偏爱、溺爱、过分照顾这类过度保护的做法容易剥夺个体发展能力的机会,阻碍其独立性和社交能力的发展,从而表现出任意妄为、自我中心、依赖性强、行为具有攻击性而且对他人羡慕的过分需求等自恋性人格特点。由此可见,长期不当的家庭教育方式不仅为法轮功歪理邪说的入侵提供了可乘之机,而且也为法轮功痴迷人员的自恋人格特征形成和发展提供了人格基础。

四、结论

本研究发现,与普通人群相比,法轮功痴迷人员的显性自恋特征比隐性自恋特征表现的更为明显。这些自恋特征与他们的家庭教养方式是有明显关系的,父亲的温暖理解、过度保护和母亲的偏爱对法轮功痴迷人员的显性自恋的形成有明显的预测作用。所以,研究家庭教养方式与其自恋人格的关系对探讨法轮功痴迷人员的自恋人格障碍的形成机制具有重要意义。因此在对法轮功痴迷人员的诊断和矫治过程中,心理工作者除了对法轮功痴迷人员本人开展工作外,还应综合考虑其家庭教养方式中可能存在的问题,并在此基础上进行有针对性的心理干预和挽救工作。

【责任编辑:舍得】